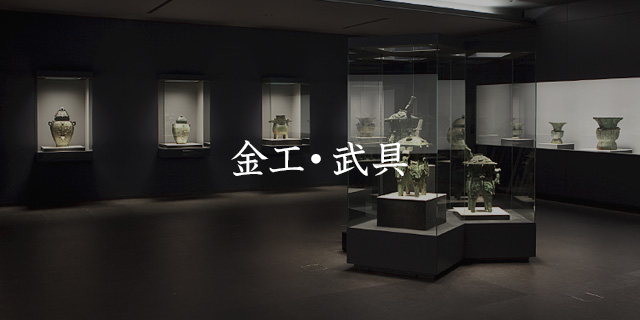

- 中国・南宋~明時代 12~14世紀

- 1口

- 高27.5cm 口径6.6cm 胴径14.3cm 底径9.8cm

- [30156]

下蕪(しもかぶら)形の胴をもち、頸(くび)に12本の筋が陽鋳(ようちゅう)され、象を象(かたど)った耳がついた花生である。胴には雷文の地に細い体をした龍があらわされている。このような古銅(胡銅)の花生は、鎌倉時代より禅宗寺院の什器(じゅうき)として重宝され、書院飾りや茶の湯へと取り入れられていった。風格のある作品で、やや外に張った脚の形に古様をみることができる。箱蓋の金粉字形から、寛文5年(1665)6月、品川御殿の花会の折に土井大炊頭(おおいのかみ)から将軍家に献上されたものであることが知られる。