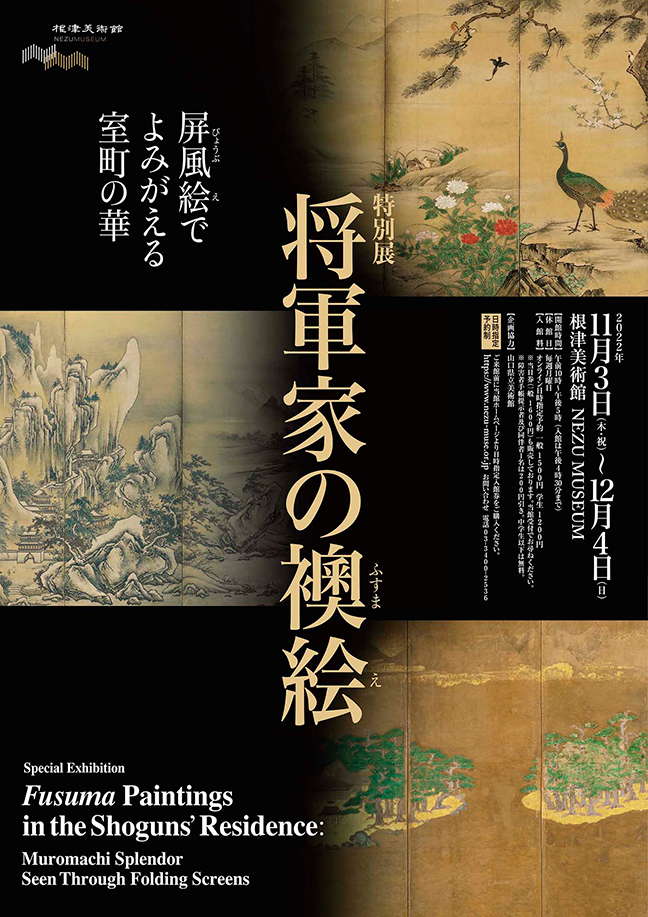

特別展

特別展

将軍家の襖絵

屏風絵でよみがえる室町の華- 2022年11月3日(木・祝)~12月4日(日)

| 休館日 | 毎週月曜日 |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時~午後5時。(入館はいずれも閉館30分前まで) |

| 入場料 |

オンライン日時指定予約 一般1500円 学生1200円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |

現代日本文化の原点というべき室町時代(1336〜1573)。その文化の中心に位置するのは、京都の室町幕府、足利将軍邸です。そんな将軍邸を構成する建築の中でとくに重要なのが、人々が集った会所と呼ばれる建物です。会所の襖は、当代を代表する画家の絵によって飾られていましたが、すべて失われ、現在、目にすることはできません。しかし、残された文献から、どのような画題の絵が描かれていたかを知ることができます。また、襖絵と画面の規模と形式が近い屏風絵によって、復元的に想像することも可能です。

本展は、足利将軍邸の会所襖絵における典型的な画題を選び、室町後期から江戸時代に制作された屏風絵を集め、一堂に展示することによって、〈将軍家の襖絵〉の世界をよみがえらせるものです。

【お詫びと訂正】

チラシに記載した作品の展示期間が変更になりました。お詫びして、次のように訂正させていただきます。

重要文化財 観瀑図 芸阿弥 根津美術館蔵

→後期[11/22(火)~12/4(日)]のみ展示

重要文化財 山水図 狩野正信 九州国立博物館蔵

→前期[11/3(木・祝)~11/20(日)]のみ展示

主な展示作品のご紹介です。出品リスト(PDF)のダウンロードはこちらから。

- 鶉図 李安忠[伝]

- 1幅 絹本着色

- 中国・南宋時代 13世紀

根津美術館蔵 -

6代将軍義教が所蔵していた作品。秋の野を歩む鶉を、極めて写実的に描き出した宋代花鳥画の名品である。伝承筆者の李安忠は、北宋末期から南宋初めにかけて活躍した画院画家。日本では鶉図の名手とされるとともに、将軍邸の襖に描かれた「韃靼人狩猟図」の中国画原本の筆者としても知られた。

前期【11/3(木・祝)~11/20(日)】のみ展示

- 竹雀図 牧谿[伝]

- 1幅 紙本墨画

- 中国・元時代 13世紀

根津美術館蔵 -

3代将軍義満、6代義教の父子が愛蔵した作品。枯木の枝に、2羽の雀がとまる。根元に竹の葉が見え、吹き墨という技法で雨滴が表現される。茶の世界では「ぬれ雀」と呼ばれ、古来有名だった。伝承筆者の牧谿は、南宋末から元時代にかけて活躍した禅僧画家で、日本の水墨画に多大な影響を与えた。

後期【11/22(火)~12/4(日)】のみ展示

- 四季山水図屏風 天章周文筆[伝]

- 6曲1双 紙本墨画淡彩

- 日本・室町時代 15世紀

ウッドワン美術館蔵 -

岩塊・松樹・楼閣を中心とする構成は中国・元時代の孫君沢の作品を下敷きにしている。印象的な濃墨と没骨の多用は、雪舟をはじめ周文の弟子の画風に共通する。伝説的な水墨画の名手・周文その人の作である可能性が高い。

後期【11/22(火)~12/4(日)】のみ展示

- 韃靼人狩猟図屏風 式部輝忠筆

- 6曲1双 紙本着色

- 日本・室町時代 16世紀

文化庁蔵 - 中国北方、モンゴル高原に住んでいた騎馬民族の狩猟の様子を描く。足利将軍がこの画題を邸宅の襖絵に選んだのは、狩というモチーフに武士としてのアイデンティティを示すためであったと考えられる。

- 須磨・天橋立図屏風

- 6曲1双 紙本金地着色

- 日本・桃山時代 16世紀

個人蔵 - 将軍家の襖絵には、やまと絵によって日本の名所も描かれた。名所を支える和歌の世界を取り込もうとしたのであるが、6代義教や8代義政の会所に天橋立図が描かれたのは、3代義満が愛した土地だったからでもあろう。

- 四季花鳥図屏風 芸愛筆

- 6曲1双 紙本着色

- 日本・室町時代 16世紀

京都国立博物館 -

義政の東山殿会所の花鳥図襖は、南宋の画院画家・馬遠の様式で描かれた。そしてそれは、周文の花鳥画にならうものでもあった。本作品の筆者・芸愛は、義政の御用絵師・宗湛に関わりがあるとされる。

前期【11/3(木・祝)~11/20(日)】のみ展示