コレクション展

コレクション展

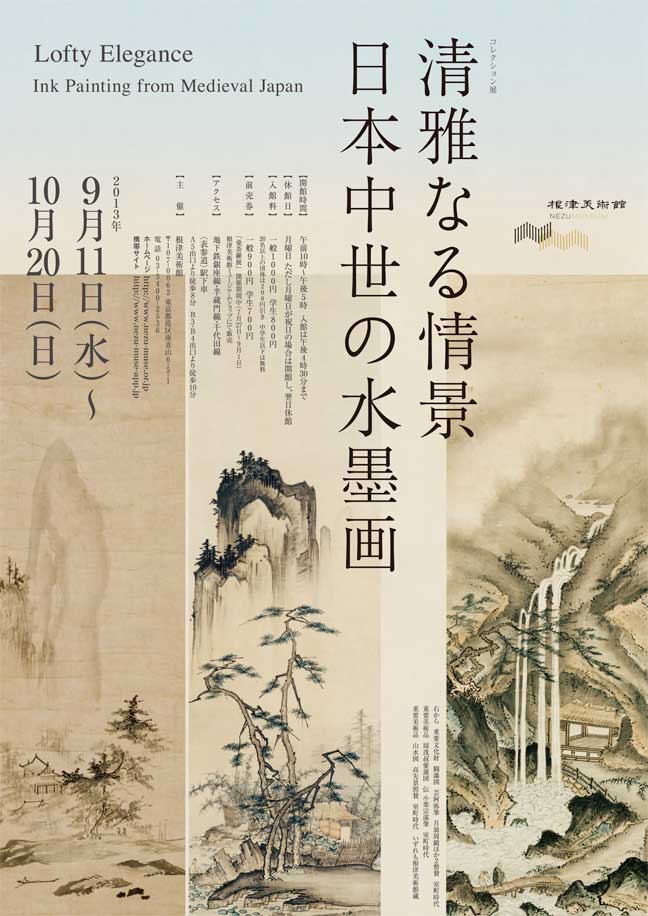

清雅なる情景 日本中世の水墨画- 2013年9月11日(水)~10月20日(日)

| 休館日 | 月曜日 ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館 |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時‐午後5時 (入場は午後4時半まで) |

| 入場料 | 一般1000円、学生[高校生以上]800円 *中学生以下は無料 *コレクション展「曼荼羅展」の会期中(2013年7月27日?9月1日)、ミュージアムショップにて前売り券(各100円引き)を販売します。 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |

中国で生まれた水墨画が日本に本格的にもたらされたのは、鎌倉時代末期から室町時代にかけて。そこで大きな役割を果たしたのが、日中間で僧侶や文物の往来が盛んに行われた禅宗です。しかも禅宗が文芸や政治と結びついたこともあり、水墨画は、絵画の技法という以上の大きなインパクトを中世の文化に与えました。

本展は、総数約50件の作品により、14世紀後半から16世紀までの水墨画の展開を眺め、多彩な魅力をご紹介するものです。水墨を用いて描きだされた清らかな観音図にはじまり、理想の風景を描いた山水画、禅味あふれる人物画、水墨をベースに華やかな彩色を加えた花鳥画まで、充実のコレクションをご覧いただきます。清雅なる室町水墨の世界をご堪能ください。

主な展示作品のご紹介です。出品リスト(PDF)のダウンロードはこちらから。

- 白衣観音図 赤脚子筆

- 日本・南北朝時代 14世紀

- 観音菩薩の三十三変化相(へんげそう)のひとつである白衣観音は、水墨画に数多く描かれる。禅宗教団内での自由な発想から生まれたものであろう。赤脚子(せっきゃくし)の伝記は不明だが、画風から明兆に代表される東福寺画系に属する絵師と考えられる。

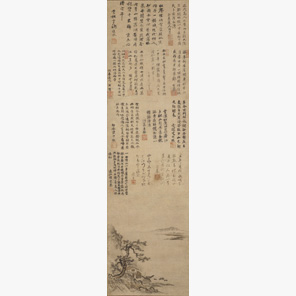

- 江天遠意図 伝周文筆 大岳周崇ほか11僧賛

- 日本・室町時代 15世紀

- 図上に大岳周崇ほか11人の禅僧が着賛する典型的な詩画軸である。禅宗の社会における隠逸思想と文雅の気風とがあいまって、相国寺の画僧・周文(しゅうぶん)らを中心に、ことに応永年間(1394?1428)に盛行した。

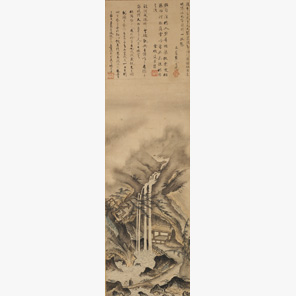

- 観瀑図 芸阿弥筆 月翁周鏡ほか2僧賛

- 日本・室町時代 文明12年(1480)

- 滝は文人高士の理想の対象であり、観瀑図は漢画の重要な画題とされた。本図は足利将軍家に仕えた芸阿弥が描いた水墨山水図で、端正な筆致と整然とした構図に、南宋院体画を学んだあとがうかがえる。図上の賛によって本図が文明12年、建長寺の僧・祥啓が芸阿弥のもとでの絵画修行の後、東国へ帰るに際して与えられたものと知られる。

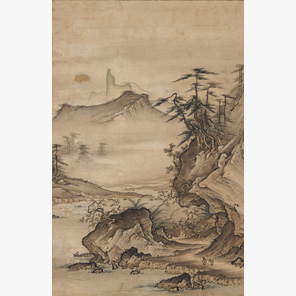

- 山水図 賢江祥啓筆

- 日本・室町時代 15世紀

- 筆者の祥啓は鎌倉建長寺の僧。文明10年(1478)に上洛し、足利将軍家の同朋衆芸阿弥についた。帰郷に際して画法伝授の証として芸阿弥から与えられたのが左の「観瀑図」である。本図の骨気ある筆致をはじめ、岩組や樹木、諸景物の整然とした布置などに、よく師の画風を学んだことが表れている。

- 牡丹猫図 蔵三筆

- 日本・室町時代 16世紀

- 白い牡丹の花の下、猫がみつめるのは一匹の蝶。墨のぼかしと細かい描線で、猫の柔らかい毛並みが見事に表現されている。大きめの寸法から、もともと禅寺で用いる座屏(衝立)に貼られていた可能性がある。

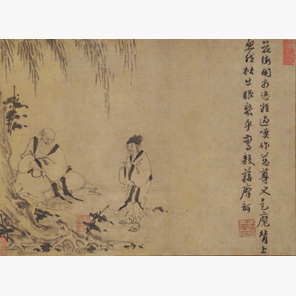

- 布袋蒋摩訶問答図 因陀羅筆 楚石梵琦賛

- 中国・元時代 14世紀

- 本作品は、布袋と親孝行の?摩訶(商莫迦)が問答する様を描く。禿筆(とくひつ)によると思われるぎこちない線描と濃墨を組み合わせた特異な画風を示すが、人物の表情の捉え方は非凡で、すこぶる禅味に富む。因陀羅はインド僧ともいわれる伝記不明の画僧。

- 2013年9月14日

-

講演会1「室町水墨の世界」

講演会1「室町水墨の世界」

- 2013年9月28日

-

講演会2「室町水墨画の西と東」

講演会2「室町水墨画の西と東」

- 2013年10月19日

-

講演会3「彫金の技をみる」

講演会3「彫金の技をみる」

- 2013年9月27日

-

スライド・レクチャー

スライド・レクチャー

- 2013年10月4日

-

スライド・レクチャー

スライド・レクチャー