企画展

企画展

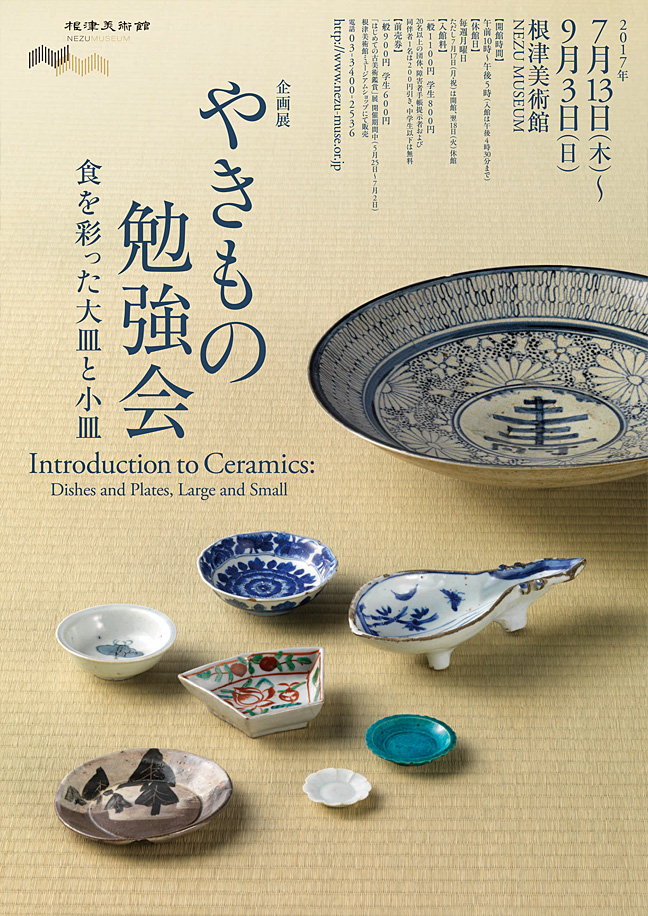

やきもの勉強会

食を彩った大皿と小皿- 2017年7月13日(木)~9月3日(日)

| 休館日 | 月曜日 ただし7月17日(月・祝)は開館、翌18日(火)休館 |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時‐午後5時 (入館は午後4時30分まで) |

| 入場料 | 一般1100円、学生[高校生以上]800円 *20名以上の団体、障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |

今回の「やきもの勉強会」では、毎日の生活の中で使っている「皿」に焦点を当て、大きな皿や小さな皿が食卓で使われる文化とその時代を考えてみました。人々はいつ頃から皿を使うようになったのでしょうか。「盛る」という食事の文化が現れたのは、いつ頃のことでしょうか。

14世紀頃の中近東の国々では大きな皿が必要とされ、中国から運ばれて行きました。一方で日本では、懐石膳のような小さな食卓を使った生活文化の中で、花鳥風月を写した様々な小さな皿が目を引きます。中国や日本のやきものを、大皿と小皿が紡いできた食卓の物語に思いをはせてお楽しみください。

主な展示作品のご紹介です。出品リスト(PDF)のダウンロードはこちらから。

- 染付寿字文大皿 肥前 施釉磁器

- 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵 山本正之氏寄贈蔵

- 開いた皿は、17世紀初頭の肥前地方で流行していました。有田だけでなく唐津や武雄でも同様の大皿が焼かれました。遠く青森あたりまで運ばれていました。

- 赤絵五角小皿 漳州窯系 施釉磁器

- 中国・明時代 17世紀 根津美術館蔵

- 中国では本来、8枚を繋げて丸くして、箱に納めて使ったと思われる五角形の皿です。一枚でも使えますが、花形に並べてもいいですね。

- 染付蝶文小皿 景徳鎮窯系 施釉磁器

- 中国・明時代 17世紀 根津美術館蔵

- 蝶を大きく、その上に虫を一匹小さく描いた皿は、縁を鍔状に平らに作るところなど、日本からの注文品の可能性をみせています。

- 織部大皿 瀬戸 施釉陶器

- 日本・江戸時代 19世紀 根津美術館蔵

- 織部特有の緑釉が縁から流しかけ、鉄絵で花文が散らされている大皿です。このように釉を流しかけた皿は、同じころに九州の武雄窯でも盛んに作られていました。