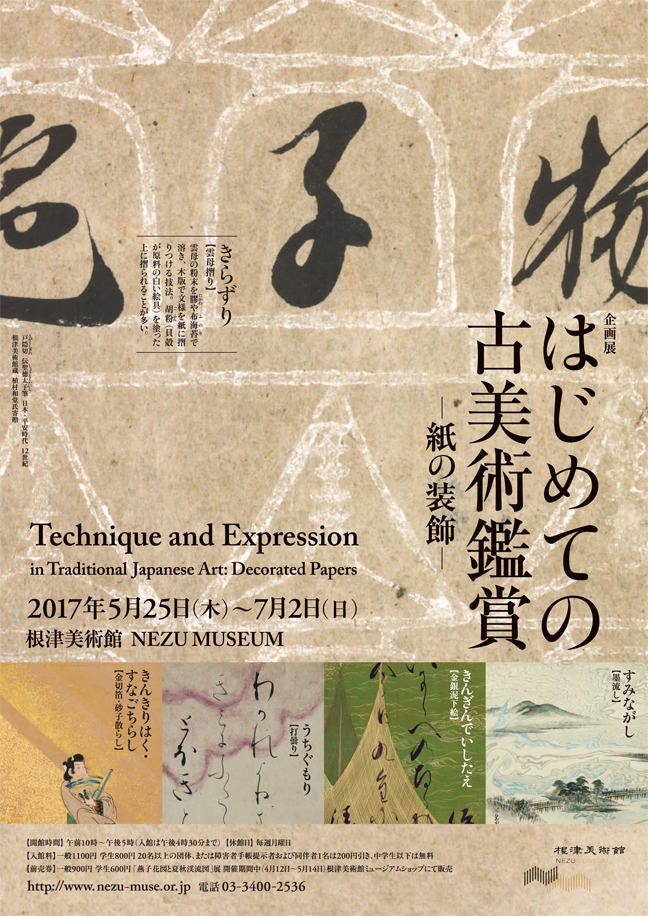

企画展

企画展

はじめての古美術鑑賞

紙の装飾- 2017年5月25日(木)〜7月2日(日)

| 休館日 | 月曜日 |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時‐午後5時 (入館は午後4時30分まで) |

| 入場料 | 一般1100円、学生[高校生以上]800円 *20名以上の団体、障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 *特別展「燕子花図と夏秋渓流図」の会期中(2017年4月12日〜5月14日)、ミュージアムショップにて前売り券(各200円引き)を販売します。 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |

日本の古美術はなんとなく敷居が高いという声に応えて企画した「はじめての古美術鑑賞」シリーズ。2回目の今年は、「読めない」という理由から敬遠されがちな書の作品にアプローチする一つの方法として、書を書くための紙、すなわち料紙(りょうし)の装飾に注目しました。

華麗な色や金銀あるいは雲母(うんも)によるさまざまな装飾技法を、当館コレクションの作品を中心にやさしく解説するとともに、絵画に取り込まれた例もご覧いただきます。

この展覧会が、書の作品に親しく接する機会となり、さらにはより深い古美術鑑賞への足がかりとなれば幸いです。

主な展示作品のご紹介です。出品リスト(PDF)のダウンロードはこちらから。

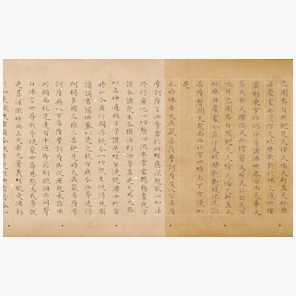

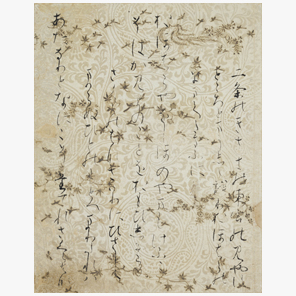

- 無量義経

- 日本・平安時代 11世紀 根津美術館蔵

- 【引染め(ひきぞめ)・金切箔散らし(きんきりはくちらし)・金泥界(きんでいかい)】

紙に色を塗って染める引染めの技法で濃い茶色に染めた紙と薄茶色の紙を交互に継いでいる。細かく切った金箔をまばらに散らし、界は金泥で引く。文字も装飾も高雅な名品。

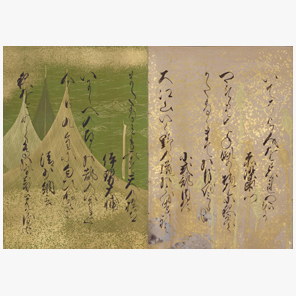

- 尾形切 伝藤原公任筆

- 日本・平安時代 12世紀 根津美術館蔵

- 【具引き(ぐびき)・雲母摺り(きらずり)・銀泥下絵(ぎんでいしたえ)】

具は胡粉(貝殻を原料とする白い絵の具)あるいは胡粉に色をまぜたもの。これを紙の全面に塗ることを具引きという。雲母摺りは雲母(うんも)の粉を膠で溶いて木版で摺り出すこと。さらに銀泥で鳥などを描いている。

- 百人一首帖 智仁親王筆

- 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

- 【具引き(ぐびき)・切箔(きりはく)・砂子(すなご)・野毛(のげ)・金銀泥下絵(きんぎんでいしたえ)】

極彩色の染紙に金箔を多用して豪華に装飾する。野毛は細く針のように切った箔。

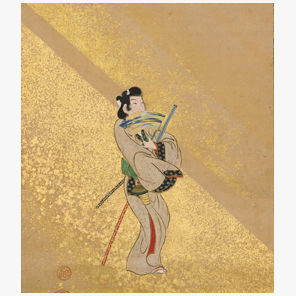

- 風俗図(部分)

- 日本・ 江戸時代 17世紀

- 【金切箔(きんきりはく)・砂子ちらし(すなごちらし)】

箔を小さく切ったものが切箔、さらに微塵(みじん)にしたものが砂子だが、両者の区別は曖昧である。書の料紙装飾を絵画の背景に見立てた作品の例。