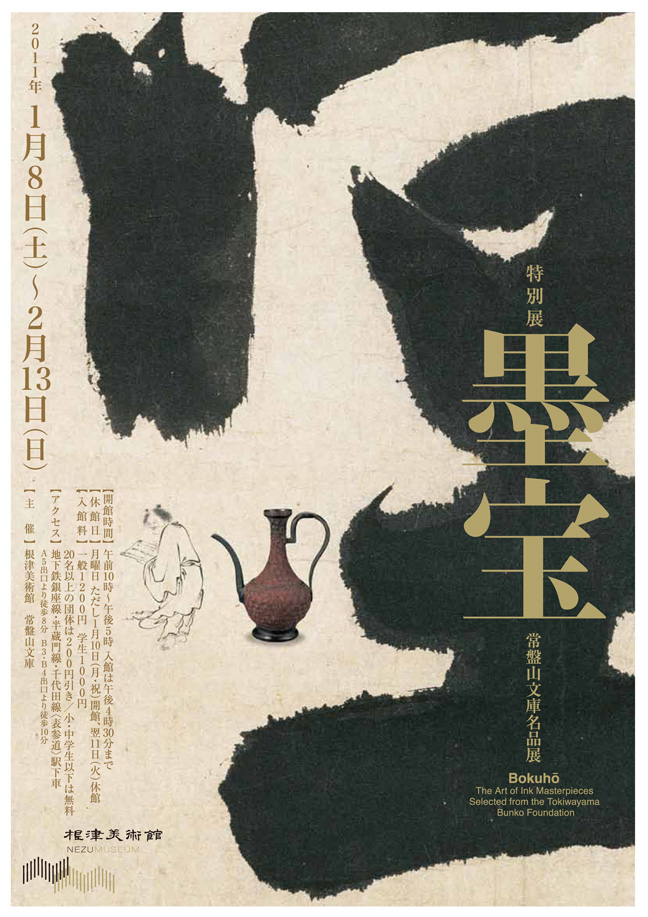

特別展

特別展

墨宝 常盤山文庫名品展- 2011年1月8日(土)~2月13日(日)

| 休館日 | 月曜日 ただし1月10日(月・祝)開館 翌11日(火)休館 |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時‐午後5時 (入場は午後4時半まで) |

| 入場料 | 一般1200円、学生[高校生以上]1000円 *中学生以下は無料 *コレクション展「絵のなかに生きる」の会期中(11月23日?12月23日)、ミュージアムショップにて前売り券(各100円引き)を販売します。 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |

常盤山文庫は禅僧の墨蹟や水墨画など、墨で表現された、墨宝ともいうべき優品を数多く所蔵しています。これらのほとんどは13世紀半ばから活発化した日中間の禅僧の往来の中で、中国から請来され、あるいはその影響を受けてわが国で制作されたものでした。両国の禅宗寺院を背景に生み出されたこれらの作品は、当時の日本の文化の担い手であった禅林での、中国文化受容の在り方を示してくれます。

本展は、常盤山文庫の墨宝を通して中世禅林文化の一端を紹介するものです。墨蹟と水墨画を中心に初公開の「犀皮水注」などの工芸作品を加えて、国宝2件、重要文化財13件を含む約50件で構成します。

主な展示作品のご紹介です。出品リストのダウンロードはこちらから。

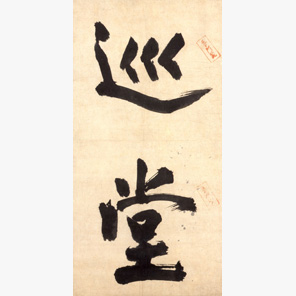

- 無準師範墨蹟 巡堂二大字

- 中国・南宋時代 13世紀 常盤山文庫蔵

- 巡堂は禅院での行事の際、僧堂など諸堂于をめぐること。これはそれを周知するため僧堂に掲げられる牌、すなわち看板のために書かれた二大字である。中国の禅僧無準師範から弟子の円尓弁円へ与えられた。円尓は日本人の禅僧で、帰国後京都・東福寺の開山となっている。

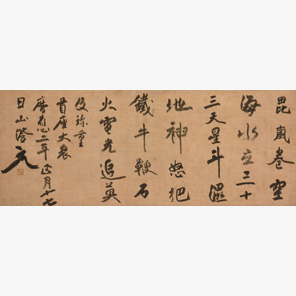

- 清拙正澄墨蹟 遺偈

- 日本・南北朝時代 暦応2年(1339) 常盤山文庫蔵

- 中国から来日した禅僧、清拙正澄の絶筆。臨終に間に合わなかった弟子が、棺の前で号泣していると清拙がにわかに目を開き、法を授けたという逸話から「棺割の墨蹟」ともよばれる。暦応2年(1339)正月17日、まさに亡くなる当日に書かれた。臨終間際とは思えない、勢いのある、堂々たる書風をみせる。

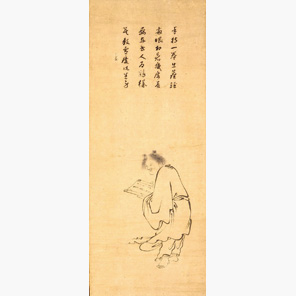

- 拾得図 虎巌浄伏賛

- 中国・元時代 13-14世紀 常盤山文庫蔵

- 唐時代、天台山国清寺に住んだと伝えられる隠者、寒山と拾得を描いた作品のうち、拾得図。簡素な筆づかいながら衣と肉身では線の太さをかえ、風にひるがえる衣の様子も見事に表現されている。賛は、臨済宗の僧・虎巌浄伏による。

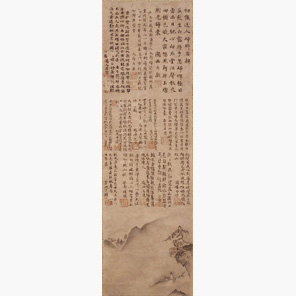

- 帰郷省親図 13僧賛

- 日本・室町時代 15世紀 常盤山文庫蔵

- 京都で禅の修行をしていた禅僧が、母親の待つ山陰の故郷へ帰る際に、はなむけとして贈られた送別図で、計13人もの禅僧が送別の詩を書き添えている。詩と絵からなるこうした作品を、詩画軸とよぶ。絵の右下、驢馬に乗る旅人がこの図を送られた主であろう。

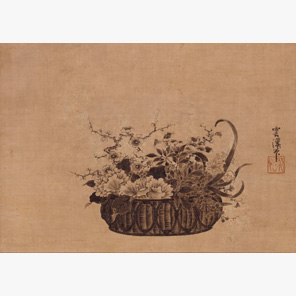

- 花籠図 雲渓永怡筆

- 日本・室町時代 16世紀 常盤山文庫蔵

- 雲渓永怡は、16世紀に活躍した雪舟流の画家。人物・山水・花鳥と各ジャンルをこなし、仏画も描いた。竹の籠に盛られた花々を墨のみで描いたこの図は、濃淡を駆使した細緻な筆遣いによって、それぞれの色までも感じさせ、雲渓の画技の高さを示している。

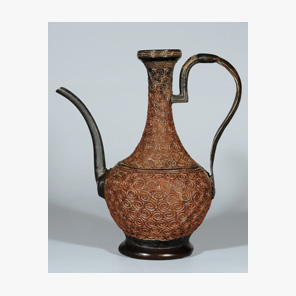

- 彫漆雲文水注 犀皮

- 中国・南宋時代 12-13世紀 常盤山文庫蔵

- 漆を器胎に何回もかけて層をつくり、そこに文様を彫り表す技法を彫漆というが、本作のように二種以上の漆を塗り重ねたことによって彫り出した断面に層があらわれ見所となっているものを、日本では「犀皮(さいひ)」と呼び珍重してきた。水注は唯一の遺品として貴重である。

- 2011年1月22日

-

特別講演会1「墨の魅力 禅寂の境地にひたる」

特別講演会1「墨の魅力 禅寂の境地にひたる」

- 2011年2月5日

-

特別講演会2「常盤山文庫の墨蹟」

特別講演会2「常盤山文庫の墨蹟」

- 2011年1月14日

-

ギャラリートーク

ギャラリートーク

- 2011年1月28日

-

ギャラリートーク

ギャラリートーク