![2019/7/24 [NEZUNET会員特別ページ]「優しいほとけ・怖いほとけ」見所案内](images/nezunet_20190724_title.gif)

展示室風景

このたびの展覧会では、大型の仏像はケースに入れず、露出でご覧いただきます。

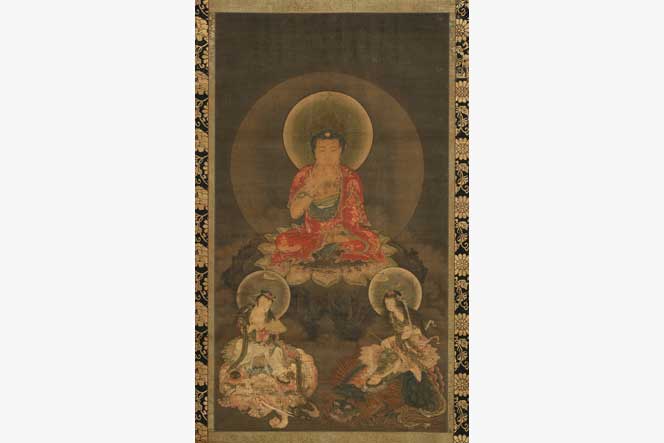

釈迦三尊像 日本・鎌倉時代 14世紀

おごそかな面持ちで説法を行う釈迦如来。両脇には、獅子に乗った文殊菩薩と、白象に坐った普賢菩薩が、若々しい童子形で表されています。中国の宋・元仏画にならって制作された14世紀前半の優品です。

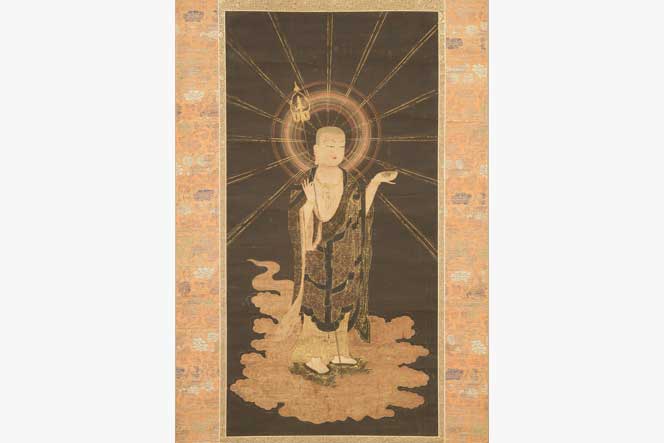

地蔵菩薩像 日本・室町時代 15世紀

お坊さんのような風貌ですが、頭光を放ち、また、どこにでも赴くことを象徴する杖を右手に、願いを成就させる如意宝珠(にょいほうじゅ)を左手に持つことから、地蔵菩薩とわかります。雲に乗る地蔵の姿には、迅速な救済を願う気落ちが反映されています。

菩薩立像(観音菩薩立像) 日本・平安時代 12世紀

ふくよかな顔立ちで、体を包む衣のひだが浅く刻まれています。こうした作風は、仏師・定朝(じょうちょう)による平等院鳳凰堂の内壁を飾る雲中供養菩薩像に近く、この像も同時期の作と思われます。腰をわずかにひねるポーズからは、独尊像ではなく、阿弥陀如来像の脇に立つ観音菩薩像であったと推測されます。

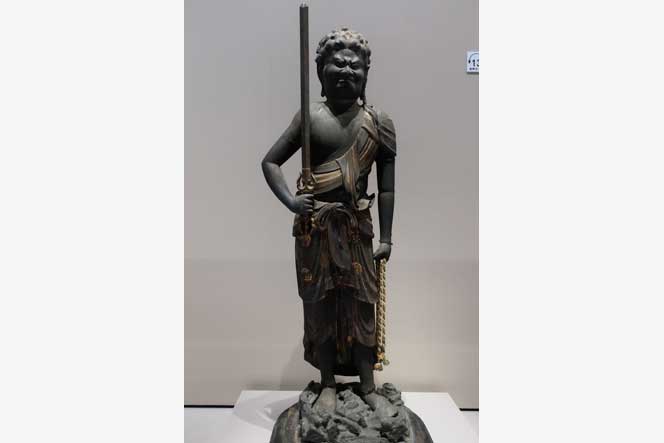

毘沙門天像 日本・鎌倉時代 14世紀

四天王のうち、北方を守護する多聞天は、独尊の場合、毘沙門天とよばれます。玉眼をほどこした迫力ある顔立ちが鎌倉時代らしいこの像は、甲冑の精巧な彫技や、顔料を線状に盛り上げる装飾文様も見所です。

愛染明王坐像 日本・江戸時代 17世紀

愛染明王は、真っ赤な体に、三つの目、六本の腕をもち、獅子をかたどった冠をかぶり、燃えさかる円輪を負って蓮台の上に坐します。この像は修理を終えて、今回がはじめての展示となります。

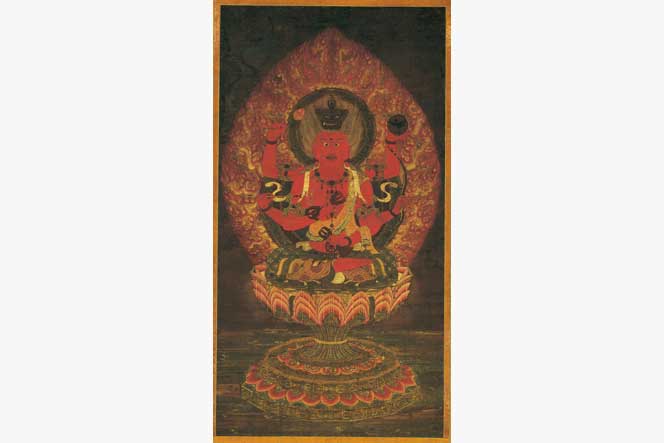

重要文化財 愛染明王像 日本・鎌倉時代 13世紀

上端をとがらせた形の光背や、蓮の茎を束ねたような蓮台の下部の描写が特徴的な作品。この図像は、白河天皇の御願により永保3年(1083)京都・岡崎に落成した法勝寺(ほっしょうじ)の八角円堂に安置された仏像に基づくことが知られています。誇張の少ない顔立ちや壮麗な装飾表現に、今はなき平安仏の作風がしのばれます。

不動明王立像 日本・鎌倉時代 12-13世紀

右目を見開いて左目を少し閉じ、左の上歯で下唇を、右の下歯で上唇を噛む異様な顔立ちは、9世紀に天台僧・安然(あんねん)が、不動を観想するために挙げた十九項目にしたがうもの。鎌倉時代初頭に制作されたこの像は、精緻な截金文様が優美です。

重要文化財 大威徳明王像 日本・鎌倉時代 13世紀

青緑色の体に、六つの顔、六本の腕、六本の足をもつ怪異な姿の大威徳明王。よく見ると、水牛の背に片側の三足で立ち、右下に向かい矢を放とうとしています。背後に立ち上る炎が、明王の異様さやその激しい動きを強調しています。