![2013/04/20 [NEZUNET会員特別ページ]草花図屏風の競演](images/nezunet_20130420_title.gif)

四季草花図屏風 「伊年」印

70種類近い草花が、上の方が扇状に広がるブーケのようなまとまりをつくり、右から左にかけて春夏秋冬を構成するように描かれています。モチーフは輪郭線を用いない没骨であらわされ、薄い絵具の層から下の金地が透けて見えるのが美しい効果をあげています。画中に捺される「伊年」という印は、俵屋宗達(生没年不詳)が営んだ工房のブランドマークのひとつ。現在、同様の作例が数多く伝えられ、当時たいへん人気のある屏風絵であったようです。「燕子花図屏風」は、こうした金地草花図の伝統に連なっています。

草花図屏風 「伊年」印

やはり「伊年」印が捺された草花図屏風ですが、上の作品とはまったく異なる画風を示しています。紙の素地に、金泥と淡墨で霞や地面をあらわし、適度な余白をとって草花が配されています。花には一部明るい色がほどこされていますが、葉を中心として墨の割合が多く、全体に淡雅な趣をもっています。こうした画風は、次に見る喜多川相説の作品に近く、それよりナイーブです。相説が作品に署名をするようになる前の、若い時期の作品である可能性もあります。

四季草花図屏風 喜多川相説筆

喜多川相説(生没年不詳)は、かつて宗達が主宰した工房・俵屋を、後に継承したと考えられる画家です。もっぱら草花を描き、やはりしばしば「伊年」印を用いながら、しかし初期の伊年印草花図とは一線を画す画風を打ち立てたことで知られています。上の作品でも記したような墨の多用が大きな特徴ですが、本作品では、夕顔がからみつく垣根の導入によって、情景の現実感を増すと同時に、画面の奥行きを強めているのも見所です。

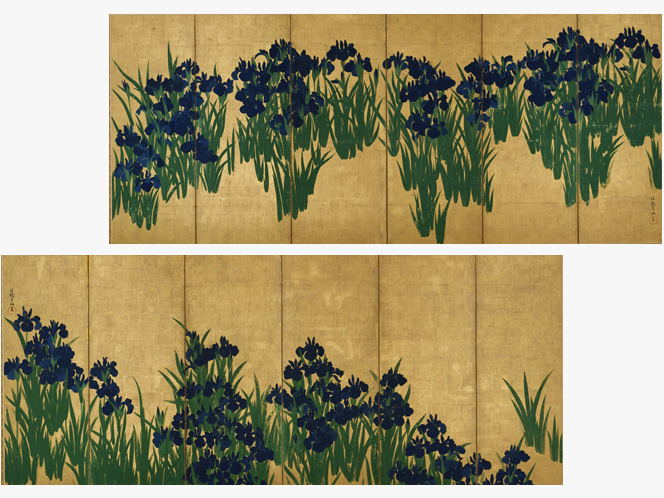

燕子花図屏風 尾形光琳筆

総金地に濃淡の青と緑のみによって描きだされた燕子花の群生。その情景は伊勢物語に語られた燕子花の名所、三河国八橋の場面ともいわれています。右隻と左隻の構図の対照と均衡を計算しつつ、リズミカルに配置された燕子花は、一部に型紙が反復して利用されるなど意匠性が際立っていますが、厚い絵具の質感が花弁をふっくらと表現している点も見逃せません。尾形光琳(1658〜1716)が40歳代にたどり着いた最初の芸術的頂点です。

夏草図屏風 尾形光琳筆

画面の右上から左下にかけ、晩春から夏にいたる30種類近い草花が、濃厚な彩色と豊富な金泥によって華麗に描き出されています。屏風下辺でトリミングされた左下の水生植物はおのずとやや俯瞰視する視点、本作品の主役ともいうべき紅白の立葵は正面視、右上の春の草花は仰ぎ見る視点と、視点の変化が感じられます。草花が左下から右上へ大きく弧を描きながら飛翔してゆくような感覚も抱かせます。

秋草図屏風 鶴沢探鯨筆

2曲1隻の屏風に薄や鶏頭などの秋草が描かれています。金地の草花図という形式とともに、輪郭線を排した没骨描写や絵具の薄塗りといった技法も含めて、最初に見た「伊年」印の草花図を意識した作品です。鶴沢探鯨(1687〜1769)は、狩野探幽の弟子で江戸から京都に派遣された鶴沢探山の子。探鯨の孫弟子に円山応挙が登場することを考えると、柔軟な制作態度を示す本作品の持つ意義は極めて大きいといえるでしょう。