![2012/01/07 [NEZUNET会員特別ページ] 「百椿図 椿をめぐる文雅の世界」](images/nezunet_10120107_title.gif)

本之巻 第1紙

椿名称「いさはや」。和歌「きみもいざはやゆきて見よこせやまの つらつらつばきはるすぎぬまに」。水戸黄門こと徳川光圀が詠んだ歌。「いさはや」(釈文は「いざはや」)という椿の名を歌に詠みこむ方法は、以下の和歌にも多く見られます。『万葉集』坂門人足の歌「巨勢山のつらつら椿つらつらに 見つつ偲ばな巨勢の春野を」を本歌としています。椿は万葉の時代から歌に詠まれた花だでした。左は良尚法親王が「おし」という椿を詠んでいます。

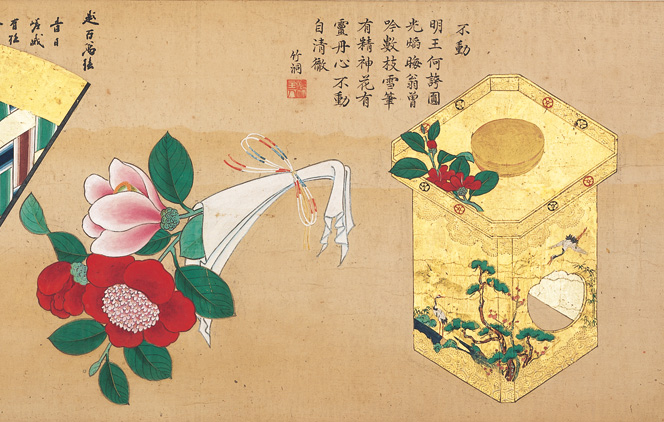

本之巻 第2紙

椿名称「不動」。漢詩「明王何誇圓光焔 晦翁曽吟數枝雪 筆有精神花有靈 丹心不動自清徹」。『日本書紀』に、椿の枝でつくった槌で土蜘蛛を退治したという話がでてくるのをはじめ、椿は日本において古来、神聖な植物とみなされていました。儒者・人見竹洞は、そうした椿の持つ霊力を、悪魔を退治する不動明王から名付けられた椿の賛に詠みこんでいます。

本之巻 第8紙

椿名称「超花王」。漢詩「根深蔕固漆園椿 以八千年爲一春 紅白花開塵世外 牡丹唐様不同倫」。「百椿図」の賛には「八千春」や「八千歳(年)」「八千代」という言葉がしばしば登場します。これは、『荘子』の「上古大椿なるもの有り、八千歳を以て春と為し、八千歳を以て秋と為す」に由来します。大椿は中国の想像上の樹木で、日本でいう椿とは異なるのですが混同され、椿に長寿のイメージが与えられることになりました。

本之巻 第11紙

椿名称「桃椿」。和歌「みちとせをやちよにそへてもゝといふ つばきぞ花のかぎりしられぬ」。漢の武帝が西王母からもらったという、三千年に一度花が咲いて実を結ぶ「三千歳の桃」と、八千年に一度春を迎える椿。その名も桃と名付けられた椿に、限りない長寿を詠んでいます。賛者の松花堂昭乗の住した男山のある八幡は、古くから椿の名所でもありました。

末之巻 第5紙

椿名称「さよひめ」。和歌「玉つばき心づくしの花なれや 咲ては人をまつらさよひめ」。さよひめとは松浦佐用姫(まつらさよひめ)のこと。任那に向かう途中の大伴狭手彦(おおとものさでひこ)と契り、離別の際に袖を振って別れを惜しみ、そのまま石になったと伝えられ、『万葉集』以来、歌にも詠われました。肥前国、現在の佐賀県唐津の豪族の娘からの名付けは、この椿が当地で採取あるいはそこから進上されたことを想像させます。

末之巻 第13紙

椿名称「大白玉」。和歌「名にしおふしらたま椿さくころを 待えてみのゝ山ののどけさ」。「百椿図」の企画者である松平忠国が、末之巻の最後に賛を書いています。忠国は三河の松平宗家から別れた藤井松平家の第四代。茶をたしなみ、和歌や俳諧も好んだと伝えられる風流大名でした。のどかな美濃(現在の岐阜県)の山中に咲く、大きく白い椿を詠っています。