「古筆切 わかちあう名筆の美」WEBギャラリートーク

2024/12/21

第1部「切断前の形状」

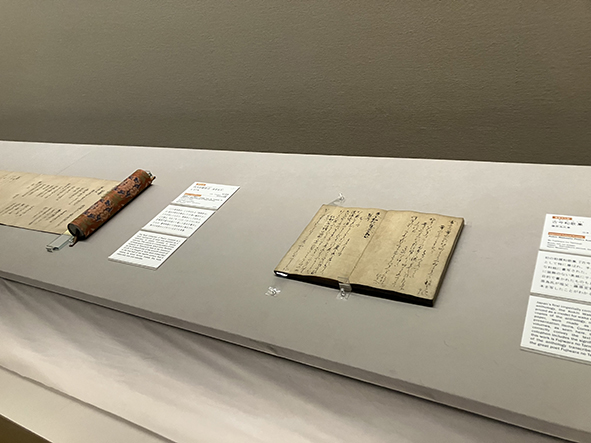

展覧会では最初に、「切」になる前の「古筆」の姿をご覧に入れます。

代表例は、冊子(本)や巻子(巻物)。いずれも重要文化財の藤原為氏筆「古今和歌集」(鎌倉時代、文応元年〈1260〉)と「内大臣歌合(類従歌合)」(平安時代、12世紀)に、往時の姿をしのびます。

第2部「掛幅と手鑑 切断後の形状」

冊子や巻子から1頁や1紙、場合によっては数行単位で切断されたもの、それが「古筆切」です。

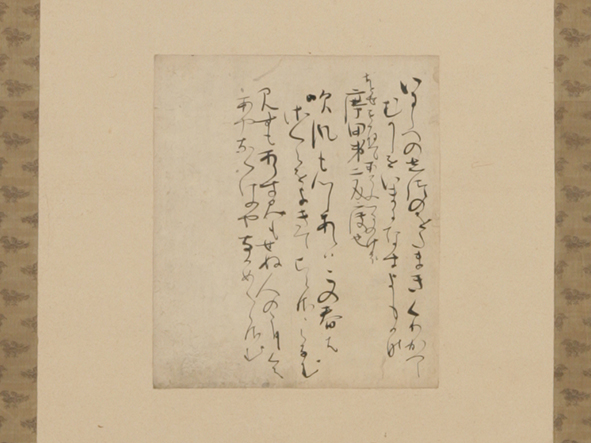

落葉色紙

- 伝 西行筆

- 日本・鎌倉時代

- 13世紀

- 根津美術館蔵

古筆切の伝統的な鑑賞状況をイメージして再現。床に掛けた伝西行「落葉色紙」は、古銅の花入を取り合わせてみました。

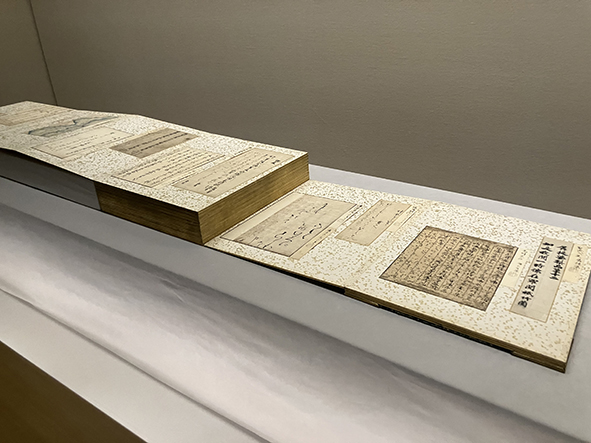

左の書院に置かれた分厚い本のようなものも古筆切の装丁の一種、「手鑑(てかがみ)」(「手鑑翰林秀葉」奈良~江戸時代、8~19世紀)です。

手鑑文彩帖

- 重要美術品

- 日本・奈良~江戸時代

- 8~19世紀

- 根津美術館蔵

手鑑は、厚紙でつくった折帖に数多くの古筆切を貼り込んだもの。この場合の「手」は筆跡、「鑑」は見本や手本の意味です。後にご紹介する古筆鑑定の台帳になるとともに、名筆を集めた小さな美術館ともいえます。

第3部「古筆切の書風」

ここからが本展のメイン。古筆切鑑賞の醍醐味である書風に注目します。

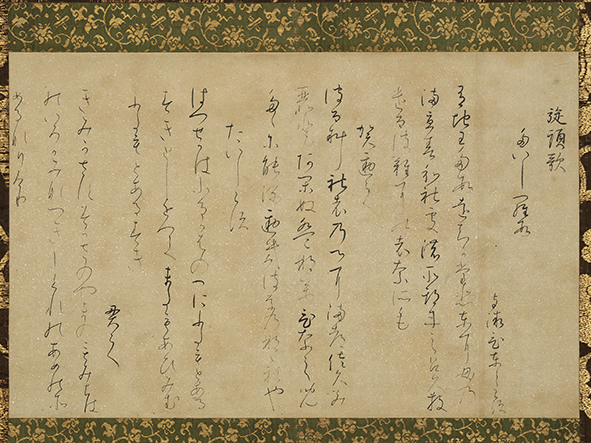

高野切(古今和歌集 巻第十九断簡)

- 重要文化財

- 日本・平安時代

- 11世紀

- 根津美術館蔵

「高野切」は『古今和歌集』現存最古の写本の断簡です。一部が高野山に伝来したため、この切名(きれめい)があります。

3人の分担執筆とみられ、それぞれの書風は便宜的に第一・第二・第三種と呼んで区別されますが、本作は第三種。軽快でありながら優美、字と字をつないで書く連綿(れんめん)も秀麗です。

石山切(貫之集下断簡)

- 藤原定信筆

- 日本・平安時代

- 12世紀

- 根津美術館蔵

西本願寺に伝来した「本願寺本三十六人家集」は天永3年(1112)に白河上皇の六十の賀の祝として調進されたと言われます。

昭和4年(1929)に女子大建設のため、そのうち「伊勢集」と「貫之集下」が分割されて売却。本願寺がもとあった地名にちなんで「石山切」と称されました。

藤原定信(1088~?)の若さあふれる奔放な書風が見どころです。

源氏物語奥入断簡

- 藤原定家筆

- 日本・鎌倉時代

- 12世紀

- 根津美術館蔵

藤原定家(1162~1241)が、所持する『源氏物語』の写本の各巻末に加えた考証を自らまとめた一冊が国宝「源氏物語奥入(おくいり)」として伝わっています。近年、この切が過去に、国宝の原本から流出したものであることが明らかになりました。

ここにも見える扁平で肥痩のある独特の書風は、紛れもなく定家のものです。

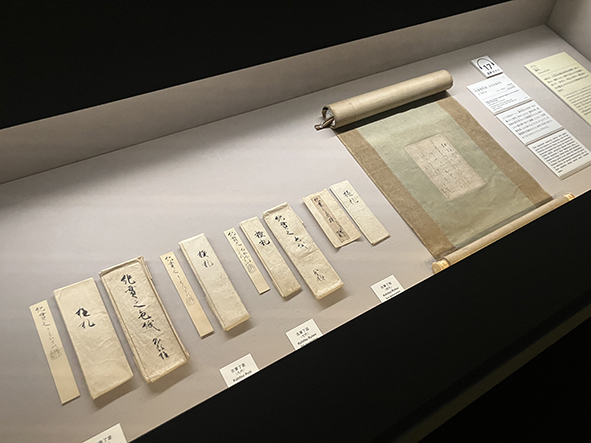

コラム「極札」

- 松葉屋色紙(未詳歌集断簡)

- 伝 紀貫之筆

- 日本・平安時代

- 11~12世紀

- 根津美術館蔵

切断された古筆切には基本、筆者名がありません。そこで活躍するのが、古筆見(こひつみ)です。豊臣秀次から、その名も「古筆」の名字を与えられた古筆了佐(こひつりょうさ)に始まり、代々や弟子たちが担いました。

古筆見は、作品を鑑定し、その結果を極札と呼ばれる小札に記しました。この作品には、古筆家歴代4人が、筆者を「紀貫之」とする極札が付属しています。

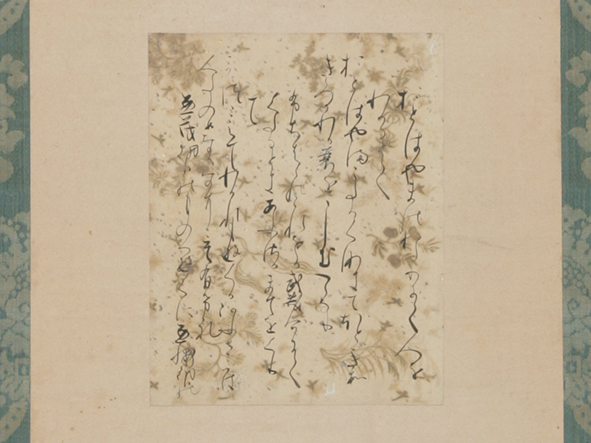

第4部「古筆と料紙の調和美」

- 右:石山切(貫之集下断簡)

- 藤原定信筆

- 左:石山切(伊勢集断簡)

- 伝 藤原公任筆

- いずれも日本・平安時代

- 12世紀

- いずれも個人蔵

展覧会の最後は、古筆切の見所の一つである美麗な料紙と書のハーモニーをお楽しみいただきます。

先にご紹介した「本願寺本三十六人家集」は料紙の美しさで知られますが、そこから切られた石山切には複数の色紙を不定型に破り、一枚に継いだ作例が伝わります。その卓越した美的センスは、ぜひ会場でご堪能ください。

付録:展示室2「一行の書」

今回、企画展「古筆切」の会場は展示室1のみ。お隣の展示室2では、同じく書の展示「一行の書」をご覧いただきます。

禅僧の筆になる禅語を一行に書いた掛物を「一行書(いちぎょうしょ)」と呼びますが、本展では、そのルーツかと思われる神仏の名号や、画家や学者らが詩句を書いた同じ形式の作品もあわせて並べます。

「古筆切」の繊細な書とはうってかわり、墨色豊かな大字の魅力をお楽しみください。